175 ホームズから(進化論の船長について。その4)

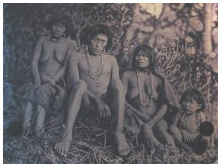

この写真はプンタ アリーナというマジェラン海峡沿いの港にあった博物館に展示してあったものです。

ごらんのように原住民は裸体ですが、これは南国ではなく南極に手がとどくほど近い、

年中強風が吹きすさぶ寒い地域に住んでいた種族です。

ビーグル号がその地域の調査をおえるまでにはフィッツロイが船長になってからさらに2年の年月がたった。

つまりビーグル号は4年間あのパタゴニアとよばれる強風が吹きすさぶ地域を4年間航海したことになる。

とうとう英国に向けて帰路についたときには多量の測量データのみならず、とても貴重な標本を運こぶことになった。

それは”火の燃える大地”の原住民であった。

まさに、地形調査のおりに植物や昆虫のサンプルを採集するのと同じ感覚だ。

あの地域にみえる炎は落雷や火山の噴火などの自然現象ではなかった。

そこには住民がいて寒さから身をまもるために海岸沿いで焚き火をしていたのだ。

その住民というのが、ヨーロッパからやってきた移民ではなく、裸体の原地人であった。

いつも強風がふきすさぶ寒い土地に住んでいながら、男女ともいつも裸体である。

衣類といえばときおり動物の毛皮があるだけ。 食料は海から採集するのが主である。

寒さを防ぐために身体に動物脂を塗るので彼らの身体からはいつも汚臭がたちこめていたという。

フィッツロイが並みの船長ではなく、自然科学に傾倒していることはすでに述べた。

さらに英帝国の繁栄に貢献したいという野望も強い。

そこで彼はこの野蛮な現地人を英国に連れ戻って英語とマナーを教育することを思いついたのだ。

啓蒙主義の典型的なケースである。

それが成功すればこれらの野蛮人が文化人となって、現地にもどってから英国との橋渡しとして役立つはずだと、

フィッツロイは考えた。 (続く)

(2010.04.13 掲載)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ホームズ殿

時代というものは恐ろしいものだと思います。どの時代に生きるかで人生が異なります。

きっとホームズも長い船旅のなかでその深淵に魅せられたのでしょう。

海図もさだまらない時代に生きた探検家の野望の生涯に。

私だって変わり映えのしない人生の終盤にさしかかり、今こそ胸おどる感動を経験したい。

ホームズ殿、あなたは読書と旅行にそれを見いだしておられると察しました。

それこそホームズの悠々自適の晩年を飾るにふさわしい人生でしょう。

海図も定まらない時代と何気なく述べましたが、我々の消えゆく人生とて海図があるわけで

ないことに思い至りました。

我々だとで日々、冒険家であり探検家であるという、ひそやかな自負。

明日より老いたる母を見舞う帰郷はどのような日々であろう。

海図もない海原に旅立つ気分です。明日より私も探検家であります。

ホームズの信奉者 (2010.04.25)

======================================================

投稿 <仮題。ある考察>

「乞食を三日やればやめられなくなる」という言葉がこの家では度々聞かされた。

この家は乞食を生業にしているわけではないので 訓話として代々言い伝えてきたのであろうが言わんとする意味は深い。

乞食を不名誉なことだと断じれば、恥も三日続ければ感覚が麻痺して平気になるとも取れる。

反対に乞食に同情的立場をとれば、窮屈な決まり事の社会から離脱する開放感を三日も味わえば、窮屈な元の生活には戻りたくなくなる。

この家では主に誇りを捨て去ることの開放感について、そこはかとした羨望を交えて言い伝えていたように聞こえた。(2010.06.08)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

”ある考察”提案者へ、

これは我輩にとってもなかなか興味深いテーマである。

「乞食」と「誇りを捨てることの開放感」の両語がこの短い文章に軒をならべているところが、あなたの視線が正しいところに向かっていると我輩は察する。

まずは「乞食」という言葉をきちんと理解することからはじめなければならない。

この言葉は「物乞い」に類似しているが、注意深く観察すればそうではない。

「乞食」とはその字のごとく「食を乞う」ことであり、この表現で真っ先に我輩の心に浮かぶのは仏僧が一軒一軒家屋をまわってその日の食を乞うのが修業

として要求されることだ。

食べることは人間存在の根本で、それを他人の慈悲に依存するということは、それこそ己を「無」にすることである。

仏の真の教えを悟るには「己を無にする」ことが要求される。

「物を乞う」となると、食から上のレベルになって、それは人間特有の「所有欲」につながる可能性が生じてその純粋性が減る。

もう一つ大事なのは「誇り」という言葉の解釈である。

この言葉は英語では「プライド」と直訳されるが、英語のプライドは使い方によって色々な意味がある。

日本語の「誇り」もそうであろう。 「自尊心を捨てることの開放感」と言いかえることができるかもしれない。

この場合の「自尊心」とは「自分は偉い人間なのだぞ、尊敬されるべきだし、尊敬されるような行動をいつもしなければならない」という気負いである。

もっと書きたいことがあるのだが、ここで一休み。

乞食にはまだなりきれない人間より。 =2010.06.10=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

続きを引き受けたい。

最初の問題提起の人物に対して二番手の方は「乞食」と「誇り」の言葉の意味を厳密に解くことをされた。

言葉というものはかくも不可思議なもので、少なくともふたつ以上の意味を持つと考えられる。

更に前後の関連でそれが無数に展開されていく。たとえば「粘土」といえば土塊(つちくれ)のことであるがその種類云々よりも、手でこね回して形を

作って色を塗るなり焼くなりしなければ全くもって面白くない。言葉そのものは土塊である。こね回して形あるものにしてこそ面白い。

ドキメント風に書いてみる。

忠兵衛(仮名)は明治生まれの造花職人だった。長男は若くして戦死したが遺族年金で両親に孝行した。盆には許嫁がお線香をあげにくると聞いたが何年

続いたかは遺族以外は知らない。次男は国鉄につとめたが赤旗を振って クビになった。同士の看護婦の妻が頑張って家族を支えたが、あろうことか次男は

女を作って妻を両親のもとに置いて逃げた。幼い子供が二人もいるのに。息子に逃げられた両親はどれほど哀しく切なかったか想像に絶する。

この家族は世間に対する誇りなど持てなかったであろう。が、しかし残された家族は団結した。誇りを捨てて団結した。 (2010.06.11)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

前回の投稿者の最後の文章:「この家族は世間に対する誇りなど持てなかったであろう。が、しかし残された家族は団結した。

誇りを捨てて団結した。」が私の眼をひいた。真の”誇り”とは自分自身の内部に存在するものであると私は解釈している。

つまり、それは自分の人生理念といえるものである。 ところが、世間に対する”誇り”となると、それは異なった意味合いをおびてきて、むしろ「自慢」

とか「体裁」という意味に近くなる。 この違いは文化の違いが原因かもしれない。

”誇り”という言葉の定義に没頭している読者より、 =2010.06.12=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

さてと、それでは人物の心情に添って述べてみよう。

この造花職人

は町内の行事であるお祭りに軒並みに飾る造花や葬式に飾る造花を店先でひとりで作っていた。

何枚も重ねた和紙を花形に切って花びらの外側を染め粉を溶いた色水でそめて一枚ずつ乾かす。乾いたら竹べらで立体感をだして何枚か合わせて桜にする。

細く割った竹に花びらを美しく並べて糊づけする。これを何百本も手際よく作るのだ。仏壇まえに飾る蓮の造花だって息をのむほど立派に作る。

造花や家族の裏には大家の家族が住んでいた。

造花店と奥の大家の家は道路からまっすぐに土間で続いており二軒の真ん中には井戸があった。借家人と大家は井戸を挟んで炊事をしていた。

二軒の主婦が働く炊事場は中庭に面して明るく清々しく清潔だった。

チリひとつなく、流しはいつもかわいていて大家の三毛猫のホタテ貝の食器にわずかの汁かけ猫飯があるだけだった。

戦後間もなく町内の者はほとんど貧乏だった。

町内には昔ながらの造花職人とは別人種の、軍隊の放出物のテント地でトラックの幌や店先の日除を作って小金を成した戦後成金もいることはいた。

一番の顔役は林檎の袋を商っていた袋屋で市会議員でもあった。それから大店では呉服屋や味噌醤油屋、それから質屋があった。

そういえば、織田の漬物屋は織田信長の流れを汲む家なのか今では知る由もない。

拍子木に切った大根を紅色の紫蘇(シソ)で漬けたオリジナル漬物を手広く商っていた店の間口は広かった。

ここでは誇りが自惚れなのか負け惜しみなのかの文化論を持ち出して論じるのは勘弁して欲しい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

編集者慎太郎クンへ、

香港製のプラスチックの花しか知らない僕にとってその昔紙を切って色染めして竹を使って造花を作った職人がいたというのは、全くの驚きでした。

おそらく僕と同年代の慎太郎クンもそうではありませんか? それにしても、見たことのない僕にとってもその様子が手にとるようにわかりました。

あの書き手はなかなかの才能があると思います。

紙造花だけではなく、”軍隊の放出品”などという単語もでてきて、戦争というものを歴史の教科書で知るだけの僕にとってとても興味があります。

連載を期待しています。

一大学生より =2010.06.14=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

しんちゃん、気安く呼んでいいかな?

<仮題、ある考察>なんだけれども、これって連載小説のつもりかな?

それとも、しんちゃんが今迄誰も試みたことのない言論の自由なんてところから、新しい文芸を編み出そうという魂胆かなあ。

日本語が乱れてきているとか、国語の学力も低下しているとか、読書離れとかいろいろ言われているけれども一般人のぼくなんかはどうでも良い。

ぼくも生活の中で考えたことを伝えたい。

本屋で本を買う。たくさんの中から読みたいものを選んで買うのだが、本は高い。読んだ後の本の数々を眺めて考えた。

ぼくは、本を読んで賢くなったのか?まるで賢くなっていない。そこで、ぼくは今迄に読んだ本をばらばらにして一面に広げてみた。

勿論、ぼくの頭の中にである。文章による考察の切れ切れを、まるで一枚の洋服にハサミを入れて、色とりどりの布地に切り分けたような、粗暴とも言える

大胆なことを試みた。頭の中で。

これらの切り切れの布をはぎ合わせて自分だけが求めるものを作り上げようと思いついた。

継ぎはぎのパッチワークにだって立派な芸術性を認める今頃である。ぼくにだけ必要なぼくの本を書こうと思っている。あるいはそれが、文芸作品

ではなく猥雑な雑誌に類するものであるかもしれない。ぼくは自分が読みたいものを作りたいと願っている。

しんちゃんは、ぼくのような人間の出現を待っているのではないかい?

一般凡人より

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

編集者どの、

「ある考察」としてはじまったのが、「さまざまな考察」に変貌したようである。

とくに「一般凡人」と称する投稿者はまさに「一般凡人」ではもちえないアイデアの持ち主のようで、まったく平凡な我輩は混乱におちいったことを告白する。

我輩としてはあの造花職人の物語の続編を期待しているのであるが、昨今の芸術(?)の形によれば、あの珠玉の2編はキルトのパッチワークに使われた二枚の

布切れとみなして、あの続きは期待するべきではないのかね?

混乱している読者より =2010.06.18=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

混乱している読者氏へ

貴殿が混乱しているとおっしゃることも分らぬでもないが混乱こそ生命体の歩みそのものではなかろうか。

混乱して低迷してカオスとなり宇宙は爆発するのである。

太古より、平穏無事などありはせぬ。

他の生命を食い殺して生き延びてきたこの星に平和な祈りなど不似合いだ。

浅知恵の人間が烏合の衆となって騒ぐだけだ。

無意味な争いを続けながらも、偽りに平和を求めるのが人類である。

言葉を持った我々は、言葉の力でもう一度生き直そう。

「わたしの考察を述べてみた」読者です。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

パッチワークのイメージで小布をつなぎ合わせる作文と言うことに魅せられました。

どなたか

明治生まれの造花職人、忠兵衛さんのことをもっと膨らませて家族のエピソードなど縫い込んではいかがでしょうか?

それでは、わたしは忠兵衛夫婦に愛されたとなりの『あねさ』のことをちょっと縫い込みましょう。

嫁いできたての嫁を『あねさ』とその地方では言い習わしていた。『あねさ』が年をとれば『おがさ』になる。

丁寧には『あねさま』『おがさま』になるが、造花職人は庶民中の庶民である。実に行き届いた秩序ある言葉遣いをしていた。

忠兵衛は自分の老妻のことは「おがに聞かなきゃ分ね(わがね)」と言い、隣の嫁は忠兵衛の老妻には「おがさま、教えてけへ」と言う。

若い妻は「あねさ、雨降るはんで干したもの入れへ」と先輩主婦のおがさまに注意される。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

編集者どの、

なるほど、この時代遅れの我輩にも作文パッチワークの意味がわかりだしてきた次第である。

「あねさ(ま)」と「おが(さま)」の微妙な使い分けのエピソードはなかなか味わいがあった。 文化人類学の勉強になったと感謝する。

インスピレーションがわいたときに素早くそれを表現するのが肝心なことだ。

それを構成とかつながりとか考えていると、その創作気分が消滅するおそれがある。

様々な色合いの異なる布切れをあつめておけば、それを効果的につかっておおきなキルトにあとで仕上げることもできる。

まずは材料の布切れを集めることだ。 というわけで、投稿者に連載などという肩のこる限定を要求しないことに決めたしだいである。

混乱が少しとけた読者より。

=2010.06.19=

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

混乱が少しとけた読者さまへ。

同感です。面倒くさいことをする必要なし。ウキウキした気分こそ最高。大好きなお客を喜ばせる料理作りが料理人の喜び。

じゃっぱ汁(魚のアラや野菜を一緒くたに煮る津軽の鍋料理)大歓迎。ヤヤドー。

じゃっぱ汁大好き人間より

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

忠兵衛夫婦に愛された隣のあねさは夫の甲斐性無しに泣かされていた。

あねさは、恥を忍んでその日ぐらしの造花職人の家に子供の学級費の数十円を借りにきたりした。

忠兵衛は女を作って出奔した自分の息子も腹立たしいが、子供の時から見ていた隣の亭主も歯がゆい。

今どきの若い者はどうして俺たち老人をこんなに泣かせるのだろうと内心嘆いていた。

老妻のキワ(仮名)とて思いは同じはずだが口にはお互い出さなかった。彼等には彼等の頑張り方があった。暗黙裏に互いに口をつぐむというやり方。

女と出奔した息子の女房は共産党思想の病院の看護婦であった。自由経営以前の国鉄と言われていた親方日の丸的な日本国営鉄道に務めた期待の息子は

当時『赤』と呼ばれて破壊思想

視されていた赤旗を振るマルクス、レーニンを賛美する共産思想にかぶれていた。

戦死した兄のこと、零細な造花職人の父親のこと、敗戦国日本を吹き荒れる幼稚で脆弱な共産主義思想。

青春の血潮は共産主義運動の嵐の中の恋いに始まり解雇で幕をおろした。

息子の嫁はサワ子といったが忠兵衛夫婦は愛情を込めて「さわちゃ」と呼んでいた。隣のあねさは「おさわさん」と呼んでいた。

おさわさんは夫に置き去りにされて幼児二人を抱えて実家に帰る訳にもいかなかったと見えて忠兵衛 夫婦の元から勤めに出た。

甲斐性無しの亭主をおだてたりすかしたりという手管を弄することを思いつかないのはあねさもサワ子と同じであった。

ここまできて、はたと書き手は立ち止まってしまった。中兵衛夫婦に愛された隣のあねさという表現は真相をついていたのであろうかという疑問がわいてきた。

外見と真相は異なることが結構多いということを書き手は知っているから、ひょっとしたら愛されていたのは「さわちゃ」だけだったかもしれない。

というのは、忠兵衛夫婦に愛されたという報告は後年にあねさ夫婦から聞かされたことにもとづいていたからである。

私としたことが、あねさの生家の本家筋にあたる近在地主の盛大な葬儀に造花職人としてかり出されたときの葬儀規模の盛大さの記憶のそこに漂う茶菓に出された

羊羹の切り身の厚さが生涯忘却することができなかった。あねさがその分家筋の出であることが忠兵衛をしてあねさの零落したくらしを不憫に思いやっての親切を

浅はかにもあねさは自分の育ちの良さに夫婦が一目おいて大切にしてくれたと生涯思い込んでいた。うがった見方をすると地主寡婦の母親の庇護のもとに成長した

あねさは忠兵衛に父親のぬくもりを見いだしていたのかも知れない。夫婦喧嘩で短気な亭主に手を上げられたときにあねさは老夫婦のもとにしばらく逃げて隠れていた。

(途中、、、加筆を要する、、、)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

なるほど、なるほど、と思いながら、あなたの文章を楽しんでいます。

私の思い出といえば、”N家のおどさま”がまるで演芸師でもあるかのごとくに素早い手際で造花を作る様子をコミセに面したガラスまどからほれぼれと覗き見した

ことである。 それから、二人の孫の名前が”けいこ”と”ひろし”だったこと。

うなぎの寝床のように長い家屋の奥の部分に住む家族には”まさこ”チャンとよばれる私より年上の娘がいた。

けいこチャンは私の弟と同い年で、残念ながら癲癇(てんかん)もちだった。

あるとき、けいこチャンが発作をおこしたところにたち合わせて、舌を噛み切らないようにと、家人が彼女の口に割り箸をかませたところを目撃した。

(それとも、あれは話を聞いて、それを自分で見たように幼い私が思い込んだのかもしれない。)

母親のサワさんが離婚後に実家にもどることができなかったことの理由がわかるような気がする。

夫に逃げられたのみならず、共産主義というイデオロギーも問題であるし、さらに癲癇もちの子供をつれていては実家はまことに敷居の高い場所であったであろう。

それでも、サワさんはエネルギッシュに生活に取り組んだ。

父が私の職業として”看護婦になればよい”といったのは、サワさんの(給料と)活躍ぶりに感心したからであろう。

(私としては血をみれば失神するたちだったので、それは的外れであった。)

さてN家の老夫婦が隣の若妻を可愛いがってくれたのは、彼女の生まれの良さに一目おいたからだという解釈は眉唾ものである。

それよりも、彼らの思いやりはもっと深い人間性から由来していると私は思う。

つまり、自分たちの嫁の境遇を目前にして、どんな女性でも本人の誤りでもないのに不遇に見舞われていれば、この老夫婦は貧しいながら手を差し伸べてやったであろう。

そんな姑舅だったからこそ、サワさんは同じ屋根の下に住んで力を合わせることができたのであろう。

共産主義の本来の意味の実践である。

古いお隣さんである読者より。 (2010.06.30投稿)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今は亡き祖父母のくらしを脳裏に思い浮かべて読んでいます。

敗戦後の日本の庶民は貧しくとも健気でありましたね。

読者の投稿によって連結していく、このスタイルは面白いですね。

読者だって元気満々の時もあれば、その反対の時もあります。

元気がない時も連結車として繋がっていけるこの形態は好いですね。

前稿のお隣さんにお訊ねしたいのですが、最近ではご近所の助け合いというのは幻の絵空事になりましたか?

愛読者より

またたび館トップページへ戻る